《古蘭經》

講者: 余之聰《古蘭經》是伊斯蘭教的經典。對穆斯林而言,它是真主給予世人之救贖之道;但對非信徒而言,《古蘭經》又有何意義呢?

從虛榮到愛好:讀經典必經的路

講者: 楊陽Italo Calvino著作無數,為人好寫是肯定的。在Why Read the Classics一書,他卻要說好讀、愛讀、迷讀經典。Calvino不說教,不以空洞的話語大讚經典偉大,反而坦蕩蕩地說出讀者面對經典的恐慌與困惑,喜樂與驚喜。從Voltaire的Candide,他看到人生的抉擇,Cyrano de Bergerac的The Other World, or the State and Empires of the Moon 讓他享受十七世界登陸月球的奇異幻想。這些,他稱之為「從自由和妙趣引發的智慧」。連繫著這眾多閱讀經驗的,是一個關鍵問題:我如何確立自身和這本書的關係?Calvino沒有答案,但點出在這讀短篇小說、二手文章的年頭,急於求答案正是讀經典的障礙。

2010-11 寫給當代的經典 III何謂啟蒙:從康德到傅柯

講者: 劉國英二十世紀法國哲學家米歇爾•傅柯(Michel Foucault, 1926-1984)被視為後現代思潮的大旗手,卻於晚年重新發問德國哲學家康德(Immanuel Kant, 1724-1804)於1784年已經提出的「何謂啟蒙?」這一問題,並宣稱康德是把哲學實踐顯現成批判風骨的先驅。把康德和傅柯的〈何謂啟蒙?〉一文一起閱讀,可以看出後現代思潮與現代批判意識之間的承傳和轉化關係。

2010-11 寫給當代的經典 III

2010-11 寫給當代的經典 III Incompleteness: Godel, Escher, Bach and Godel’s Proof

講者: 張亮夫奧地利數學家哥德爾 (Godel) 於二十世紀三十年代發表了一個驚天動地的「不完備定理」(Incompleteness Theorem),改寫了人類對數學本質的看法。 二十世紀五十年代,內格爾 (Nagel) 和紐曼 (Newman) 出版了一本很有啟發性的科普小書《哥德爾証明》 (Godel’s Proof),令更多人能領會哥德爾的思路。 《哥德爾証明》一書映響深遠,更成為七十年代一本科普暢銷書《GEB : 一條永恆的金帶》(Godel, Escher, Bach : an eternal golden braid)的啟發。

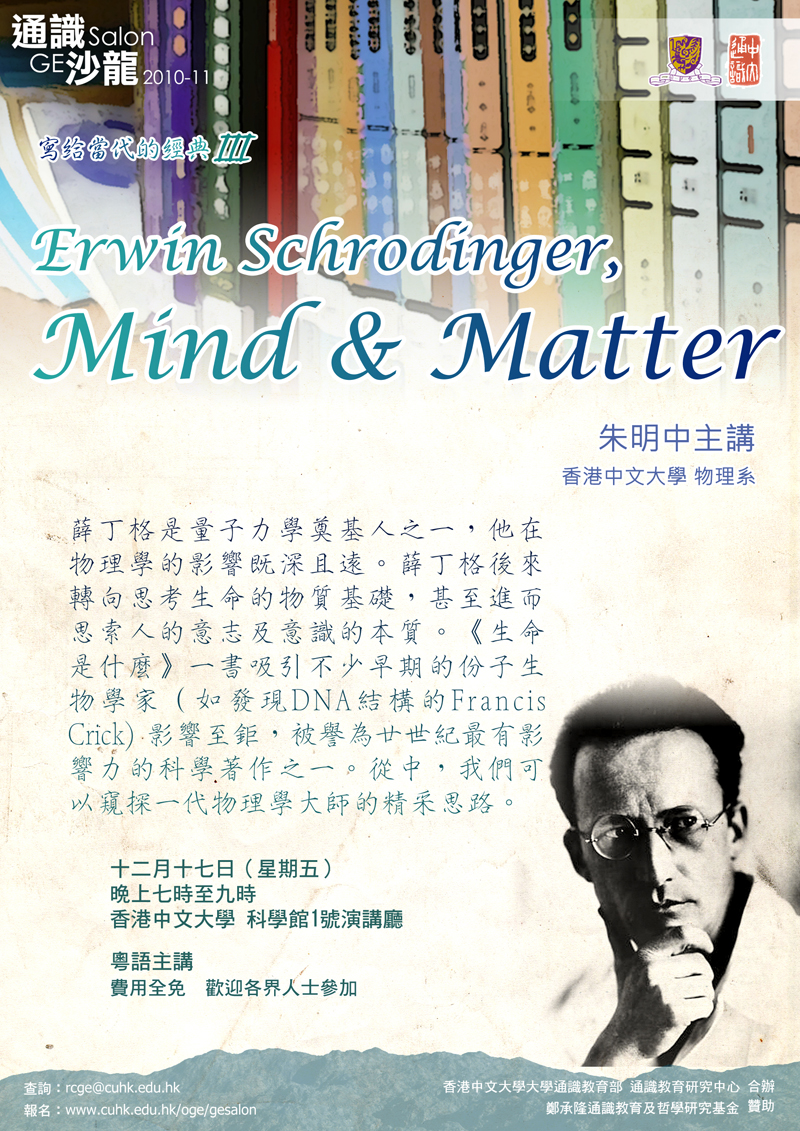

2010-11 寫給當代的經典 III

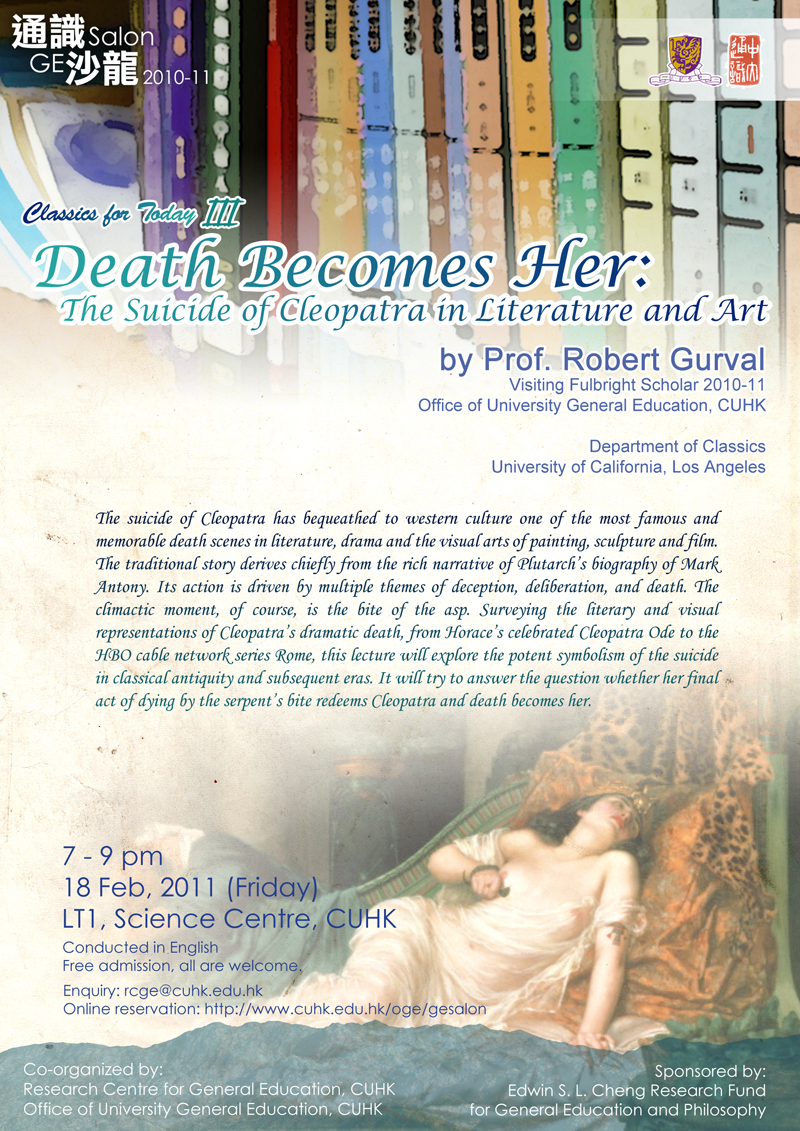

2010-11 寫給當代的經典 III 飛越長生:文學與藝術作品中埃及豔后的自殺

講者: Robert Gurval在西方文化中,每當提及既著名又難忘的死亡場面,無論是文學、戲劇或視覺藝術,總不缺埃及豔后克麗奧佩脫拉(Cleopatra)自殺這一幕。而這個故事主要取材自普魯塔克(Plutarch)撰寫的馬克安東尼(Mark Anthony)傳記。克麗奧佩脫拉的自殺由欺騙、謀慮及死亡三大主題構成,高潮則當然是蛇吻一刻。本講座檢閱文學及視覺藝術中有關克麗奧佩脫拉自殺的代表作,從何瑞斯(Horace)寫的抒情詩《克麗奧佩脫拉賦》(Cleopatra Ode),到HBO有線電視網絡的「羅馬」系列,探討自殺於古典時代及其後世代的強大象徵意義。本講座亦嘗試討論克麗奧佩脫拉最後之舉──蛇吻──能否為她帶來救贖及飛越長生。

2010-11 寫給當代的經典 III

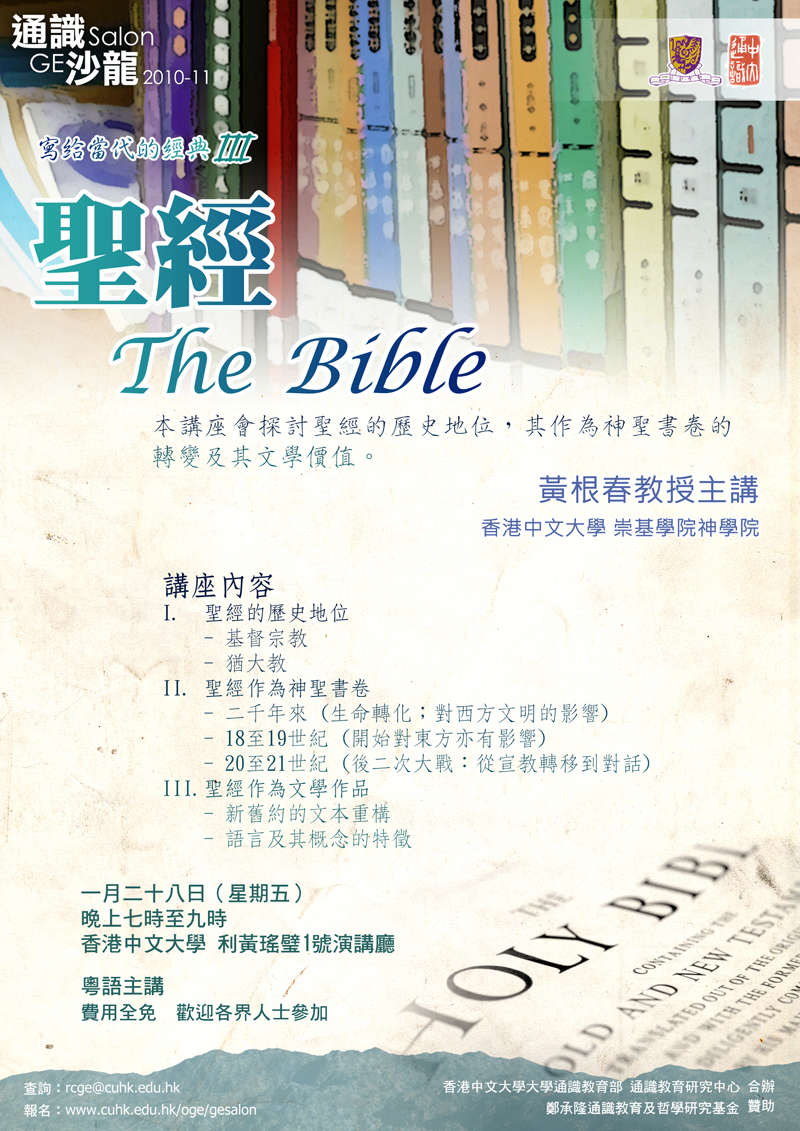

2010-11 寫給當代的經典 III 聖經

講者: Eric Wong本講座會探討聖經的歷史地位,其作為神聖書卷的轉變及其文學價值 講座內容 聖經的歷史地位 基督宗教 猶大教 聖經作為神聖書卷 二千年來 (生命轉化;對西方文明的影響) 18至19世紀 (開始對東方亦有影響) 20至21世紀 (後二次大戰:從宣教轉移到對話) 聖經作為文學作品 新舊約的文本重構 語言及其概念的特徵