於極權統治臨近之際尋找希望的政治

講者: 許寶強經歷了2014年人大「八三一」的「三落閘」、「雨傘運動」退潮清場和秋後算帳、3+13上訴判刑入獄、DQ議員、修改立會規程,重大地打擊了香港民主化的希望;連續委任「醜聞纏身」者當政府高官,生態、房屋、教育、醫療、交通、退休、護老等問題不斷積累,也令不少港人,尤其是青年,失去對未來理想生活的希望。在這樣的一個「希望匱乏」的年代,如何思考「希望」?「政治」?以至「希望的政治」? 本講座借助Hannah Arendt對「極權主義」和公共政治的分析 ,以及Ghassan Hage對「希望」的分類,反思當代香港「希望匱乏」的困局,嘗試理解香港社會近年的集體情感狀態,並企圖尋找一種「希望的政治」,一種接受未來的不確定性、生命的不完美、「肯定當下的愉悦和喜樂,尋求不斷增長自身的活力和能量」的文化政治。這樣的希望和政治,也許能夠有助我們直面並回應「極權主義」的臨近。

2017-18 你想‧現實

2017-18 你想‧現實 氣候變化下的自然災害:我們為下一個「温黛」作好準備了嗎?

講者: 陳永勤全球氣溫過去三年連續破歷史最高紀錄,全球暖化的事實和人為成因毋庸置疑。雖然颶風卡特里娜和桑迪的可怕記憶逐漸淡忘,但是颱風天鴿的威力令我們思考下一個颱風溫黛是否和何時再蹂躪香港,特別是隨著越來越多的科學證據證明全球暖化將導致極端天氣及其產生的水文氣象災害更為頻繁和嚴重,因此,討論氣候變化的最新科學發現及其在全球、區域和地方層面的自然災害影響甚為及時和必要。本講座將首先回顧過去十多年來世界各地發生的巨大自然災害事件,並同時強調諸如颶風/颱風、風暴潮和洪水等水文氣象災害的普遍性。然後,通過討論氣候變化下自然災害對人類社會的破壞,從而揭示脆弱性和反彈性隨著人口增加、經濟發展和技術進步的演變。在香港的區域和本地層面,本講座將通過探討颱風、風暴潮和洪水災害,分析氣候變化的潛在威脅,並從減緩和適應對策、基礎建設和社會意識等方面評估如果一旦「溫黛」式的超級颱風襲港,我們是否已經作好了準備。最後,本講座將呼籲社會各持份者應通力合作和及早行動,共同對付全球暖化和應對巨大災害的風險和威脅。

2017-18 你想‧現實

2017-18 你想‧現實 新自由主義的喪鐘?共享城市,不只是共享經濟

講者: 伍美琴過去兩個世紀市場經濟的實踐為地球少數的人帶來了豐富的物質生活。可是大部分的地球人卻要面對貧富不均,生態災難和氣候變化所帶來的惡果。就是富裕地區如香港,貧富的兩極化讓社會充滿怨氣,像對未來失去盼望。近年世界各地都興起「共享」運動,挑戰我們從新思考城市生活是什麼?如何可以超越私有產權的現實來實踐共享生活以致人人可以擁有豐盛的人生?讓我們從理論談起,再回到本地和世界各地的實踐中,重拾對未來城市的想像,整裝待發,建立一個具生態價值和社會公義的經濟實體,讓每一個香港人共同享用!

2017-18 你想‧現實

2017-18 你想‧現實 藝自助,藝自療

講者: 梁以瑚藝術是身體和靈魂整全與適在的處方。 藝術的作為是人在社群中以公民的身份,有責任地參與、表達、回應對身處世代的情和物。 藝術同樣鼓勵以感恩的「創造」,學懂安靜、凝視、對話、建立共處的空間。 是次講座將探討藝術在身心治療以及介入社群所扮演的關鍵角色。

2017-18 你想‧現實

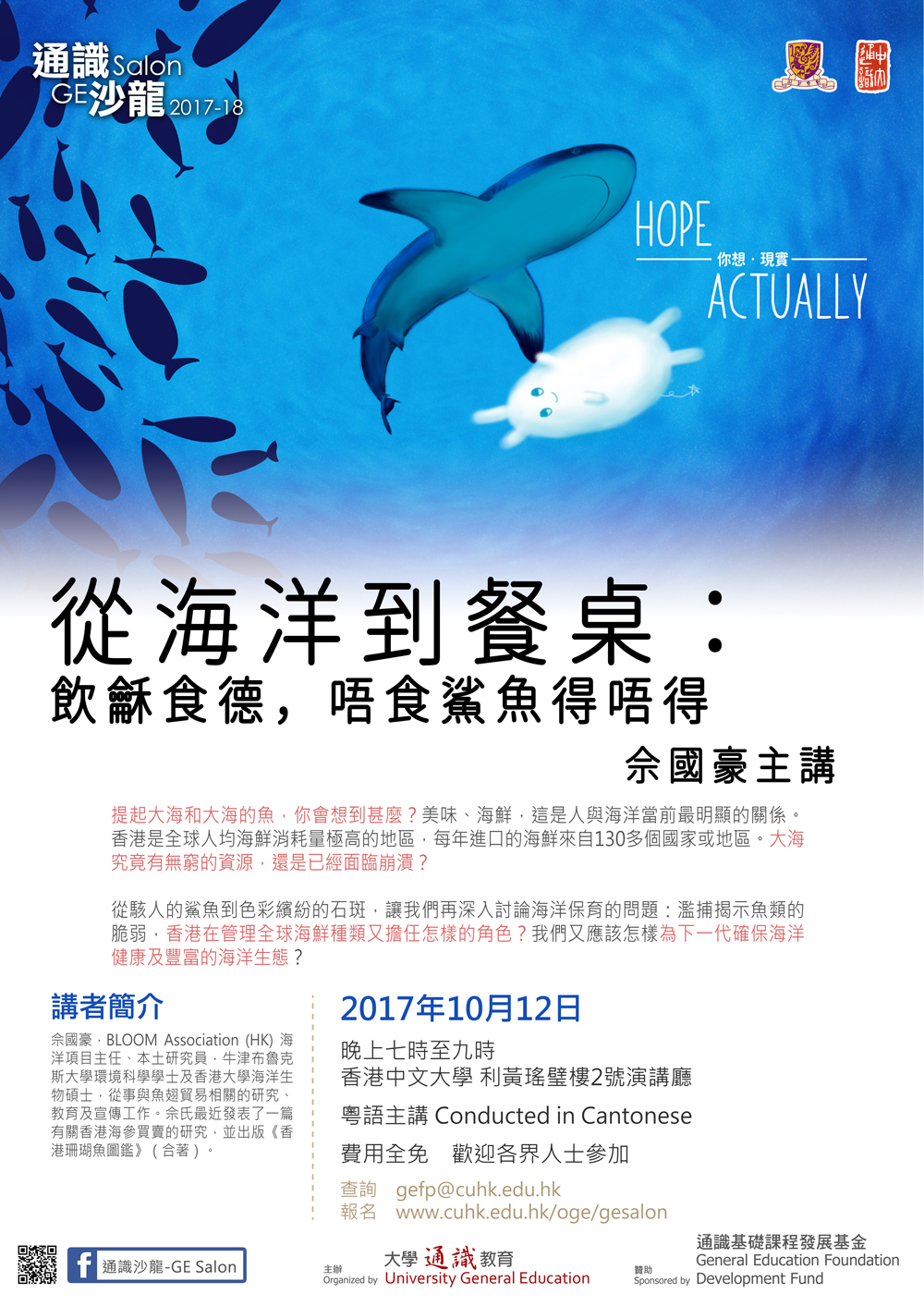

2017-18 你想‧現實 從海洋到餐桌:飲龢食德,唔食鯊魚得唔得

講者: 佘國豪提起大海和大海的魚,你會想到甚麼?美味、海鮮,這是人與海洋當前最明顯的關係。香港是全球人均海鮮消耗量極高的地區,每年進口的海鮮來自130多個國家或地區。大海究竟有無窮的資源,還是已經面臨崩潰? 從駭人的鯊魚到色彩繽紛的石斑,讓我們再深入討論海洋保育的問題:濫捕揭示魚類的脆弱,香港在管理全球海鮮種類又擔任怎樣的角色?我們又應該怎樣為下一代確保海洋健康及豐富的海洋生態?

2017-18 你想‧現實

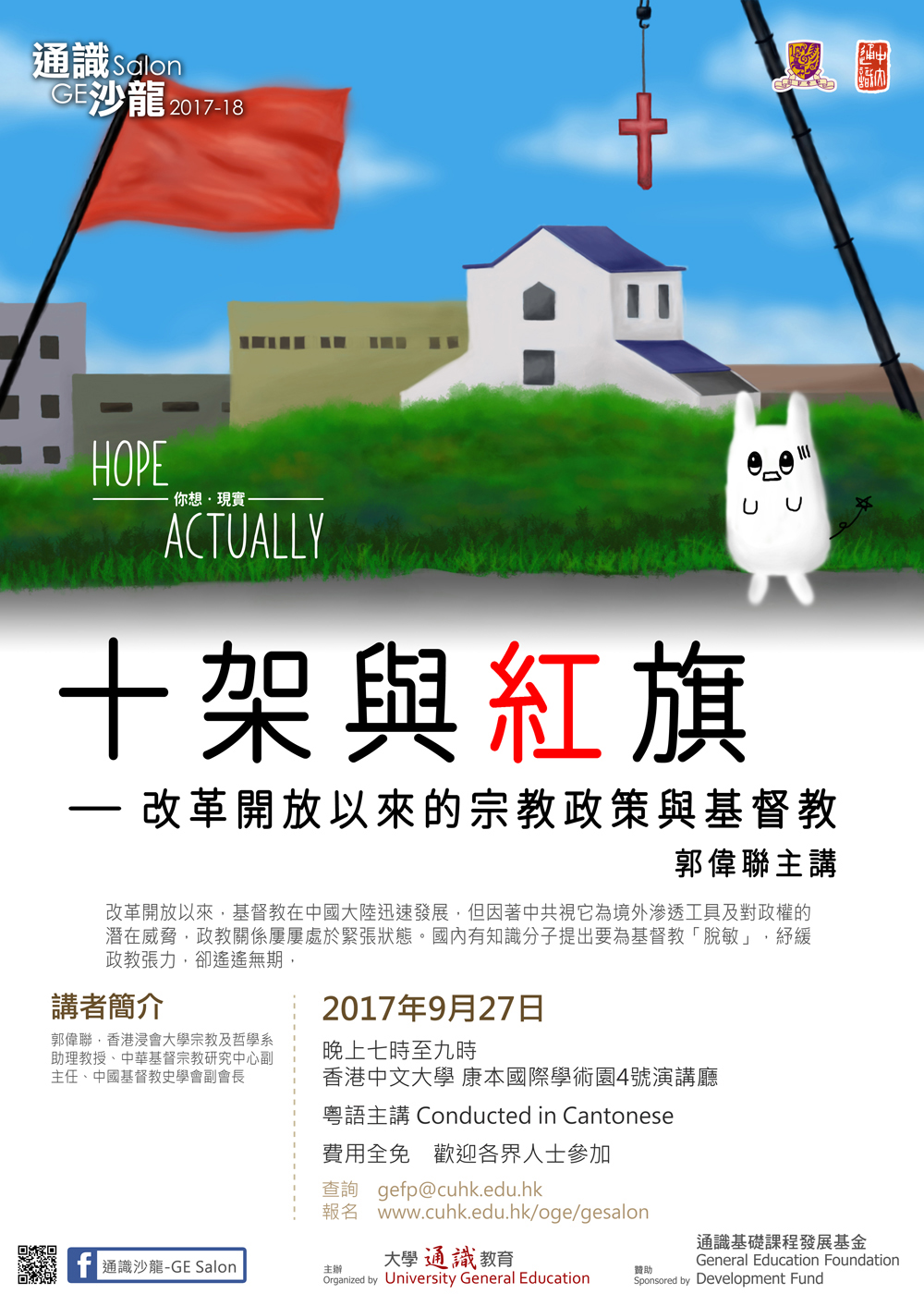

2017-18 你想‧現實 十架與紅旗──改革開放以來的宗教政策與基督教

講者: 郭偉聯改革開放以來,基督教在中國大陸迅速發展,但因著中共視它為境外滲透工具及對政權的潛在威脅,政教關係屢屢處於緊張狀態。國內有知識分子提出要為基督教「脫敏」,紓緩政教張力,卻遙遙無期。