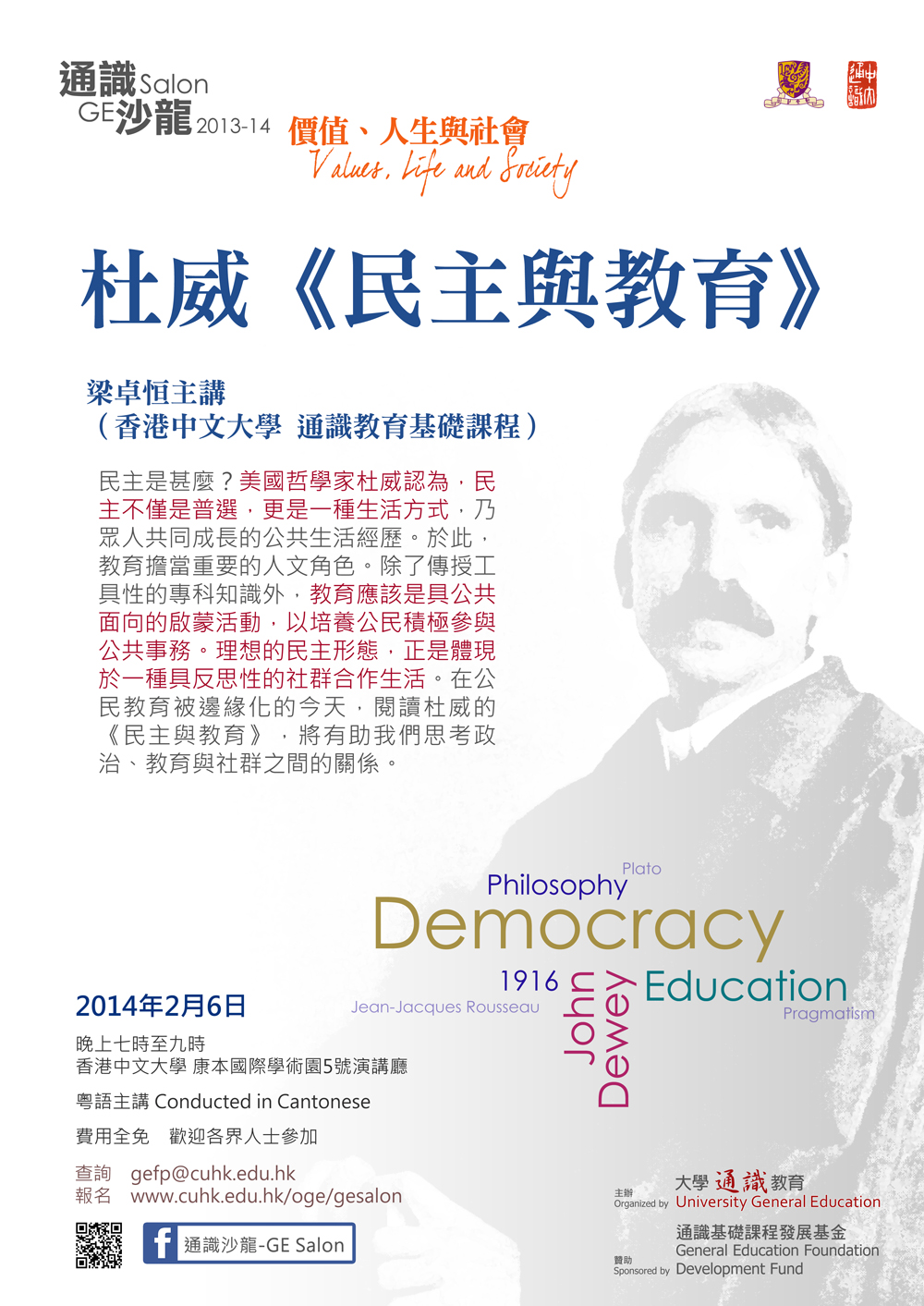

杜威《民主與教育》

講者: 梁卓恒博士(香港中文大學 通識教育基礎課程)民主是甚麼?美國哲學家杜威認為,民主不僅是普選,更是一種生活方式,乃眾人共同成長的公共生活經歷。於此,教育擔當重要的人文角色。除了傳授工具性的專科知識外,教育應該是具公共面向的啟蒙活動,以培養公民積極參與公共事務。理想的民主形態,正是體現於一種具反思性的社群合作生活。在公民教育被邊緣化的今天,閱讀杜威的《民主與教育》,將有助我們思考政治、教育與社群之間的關係。

2013-14 價值、人生與社會

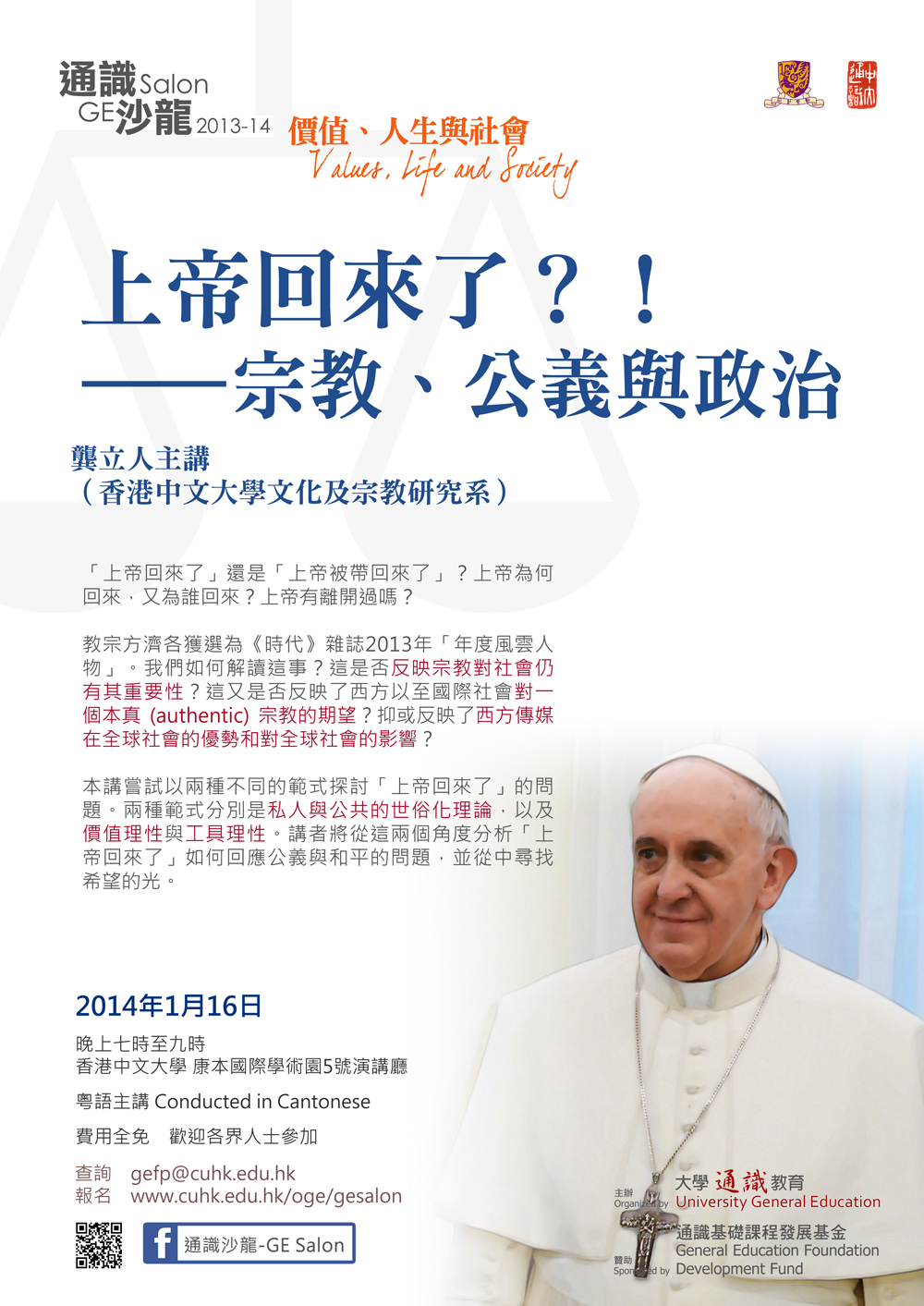

2013-14 價值、人生與社會 上帝回來了?! —宗教、公義與政治

講者: 龔立人教授(香港中文大學 文化及宗教研究系)「上帝回來了」還是「上帝被帶回來了」?上帝為何回來,又為誰回來?上帝有離開過嗎? 教宗方濟各獲選為「時代」雜誌2013年「年度風雲人物」。我們如何解讀這事?這是否反映宗教對社會仍有其重要性?這又是否反映了西方以至國際社會對一個本真(authentic)宗教的期望?抑或反映了西方傳媒在全球社會的優勢和對全球社會的影響? 本講嘗試以兩種不同的範式探討「上帝回來了」的問題。兩種範式分別是私人與公共的世俗化理論,以及價值理性與工具理性。講者將從這兩個角度分析「上帝回來了」如何回應公義與和平的問題,並從中尋找希望的光。

2013-14 價值、人生與社會

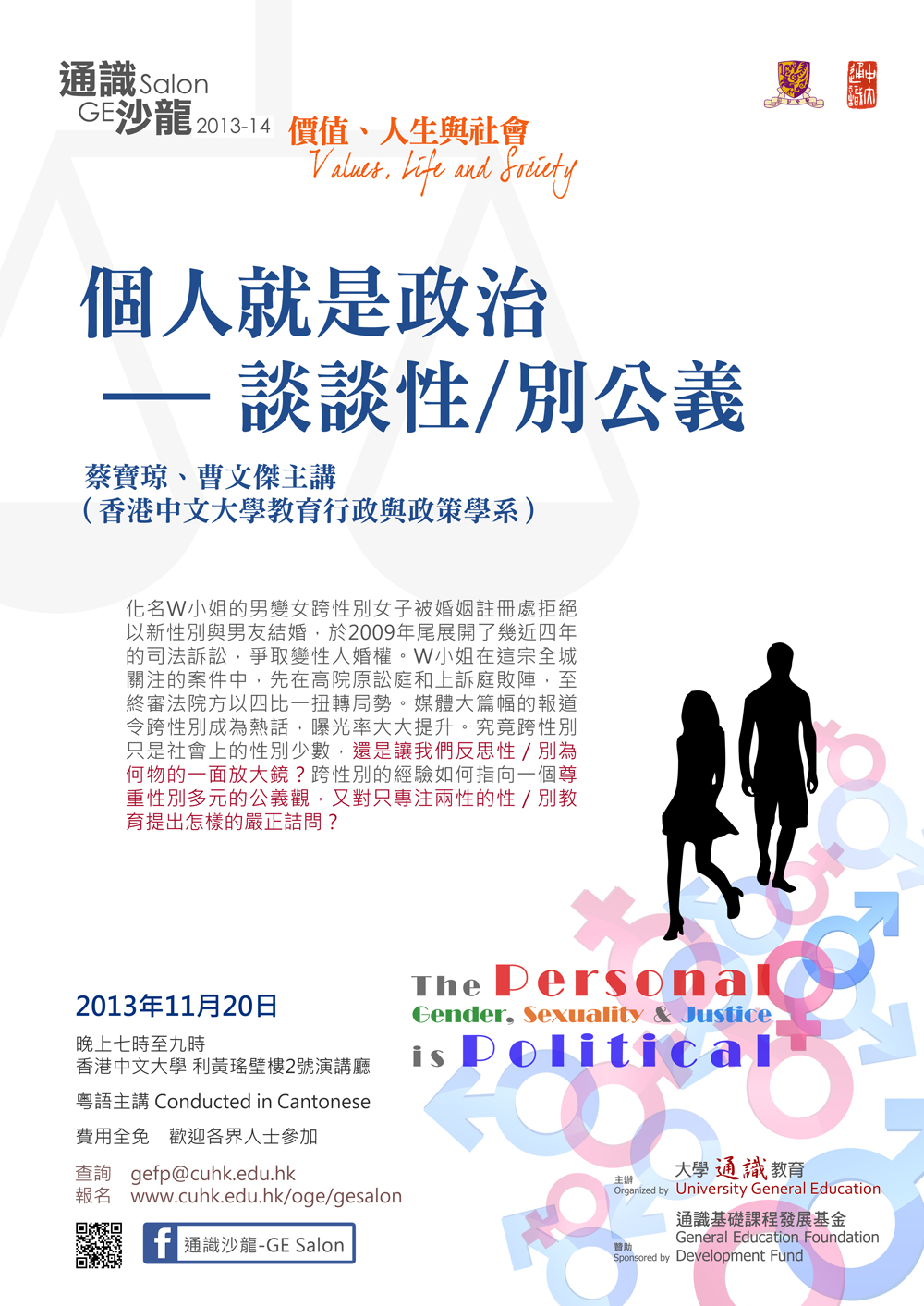

2013-14 價值、人生與社會 「個人就是政治」—談談性/別公義

講者: 蔡寶瓊教授、曹文傑先生(香港中文大學 教育行政與政策學系)化名W小姐的男變女跨性別女子被婚姻註冊處拒絕以新性別與男友結婚,於2009年尾展開了幾近四年的司法訴訟,爭取變性人婚權。W小姐在這宗全城關注的案件中,先在高院原訟庭和上訴庭敗陣,至終審法院方以四比一扭轉局勢。媒體大篇幅的報道令跨性別成為熱話,曝光率大大提升。究竟跨性別只是社會上的性別少數,還是讓我們反思性/別為何物的一面放大鏡?跨性別的經驗如何指向一個尊重性別多元的公義觀,又對只專注兩性的性/別教育提出怎樣的嚴正詰問?

2013-14 價值、人生與社會

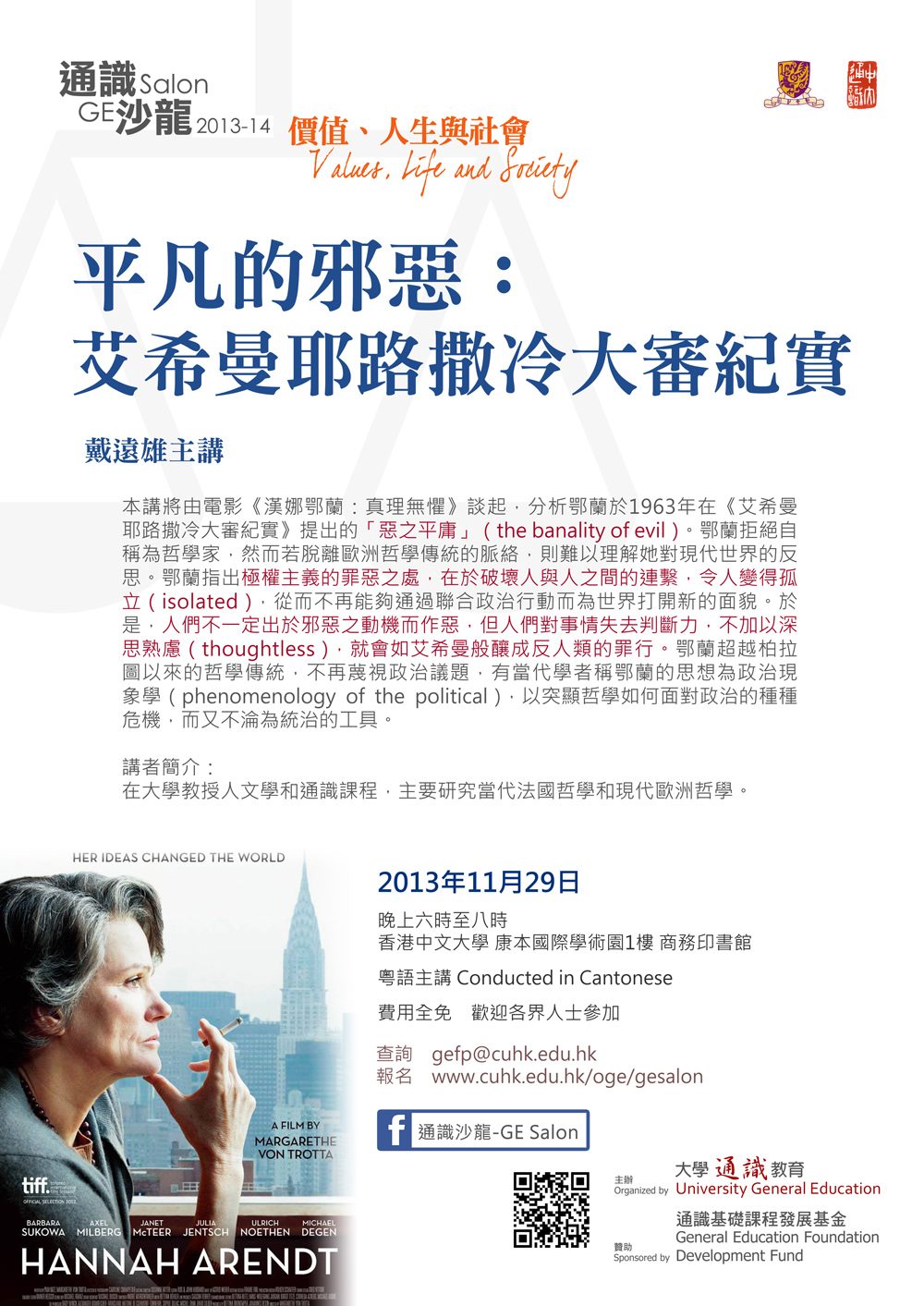

2013-14 價值、人生與社會 平凡的邪惡:艾希曼耶路撒冷大審紀實

講者: 戴遠雄先生本講將由電影《漢娜鄂蘭:真理無懼》談起,分析鄂蘭於1963年在《艾希曼耶路撒冷大審紀實》提出的「惡之平庸」(the banality of evil)。鄂蘭拒絕自稱為哲學家,然而若脫離歐洲哲學傳統的脈絡,則難以理解她對現代世界的反思。鄂蘭指出極權主義的罪惡之處,在於破壞人與人之間的連繫,令人變得孤立(isolated),從而不再能夠通過聯合政治行動而為世界打開新的面貌。於是,人們不一定出於邪惡之動機而作惡,但人們對事情失去判斷力,不加以深思熟慮(thoughtless),就會如艾希曼般釀成反人類的罪行。鄂蘭超越柏拉圖以來的哲學傳統,不再蔑視政治議題,有當代學者稱鄂蘭的思想為政治現象學(phenomenology of the political),以突顯哲學如何面對政治的種種危機,而又不淪為統治的工具。

2013-14 價值、人生與社會

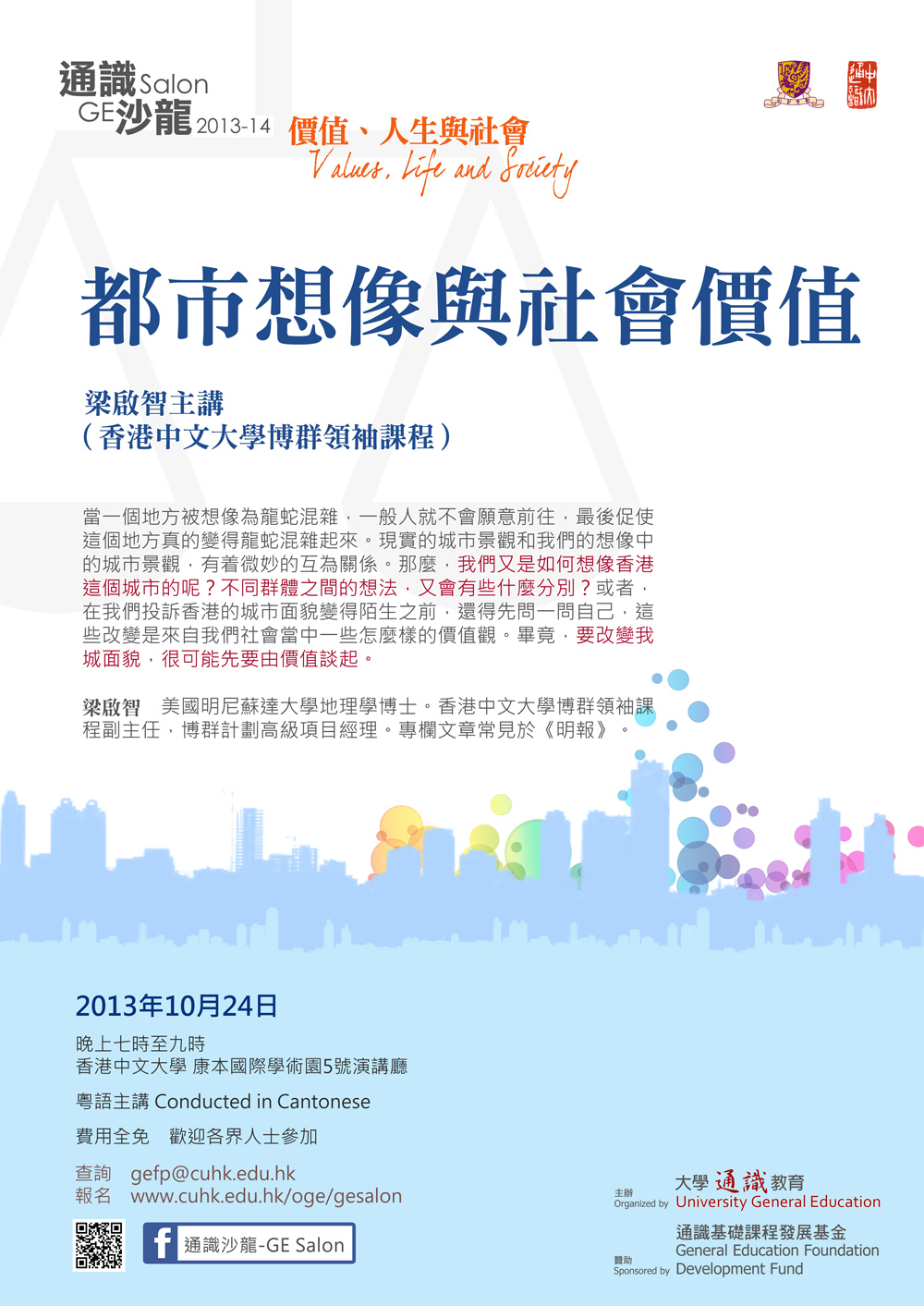

2013-14 價值、人生與社會 都市想像與社會價值

講者: 梁啟智博士(香港中文大學 博群領袖課程)當一個地方被想像為龍蛇混雜,一般人就不會願意前往,最後促使這個地方真的變得龍蛇混雜起來。現實的城市景觀和我們的想像中的城市景觀,有着微妙的互為關係。那麼,我們又是如何想像香港這個城市的呢?不同群體之間的想法,又會有些什麼分別?或者,在我們投訴香港的城市面貌變得陌生之前,還得先問一問自己,這些改變是來自我們社會當中一些怎麼樣的價值觀。畢竟,要改變我城面貌,很可能先要由價值談起。 梁啟智 美國明尼蘇達大學地理學博士。香港中文大學博群領袖課程副主任,博群計劃高級項目經理。專欄文章常見於《明報》。

2013-14 價值、人生與社會

2013-14 價值、人生與社會 民主的三種模式:代議、直接與審議

講者: 陳健民教授(香港中文大學社會學系)有說民主壞處甚多,但卻是各種政治制度中最好的一種。有說民主不能保證選賢與能,但卻能防止暴政橫行。民主究竟所為何事?除了消極地防止暴政外,民主能否做 到人民當家作主?而人民當家作主是否會帶來好的管治。講者將分享他對上述問題的思考,並討論三種民主的觀念:通過普選產生的行政與立法代表的代議民主、由 公民直接參與公共政策決定的直接民主,和通過一個開放的公共領域進行理性對話的審議民主。